人財育成についてhuman resource development

医療法人渓仁会 教育方針

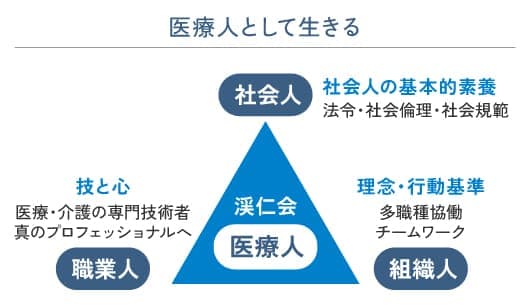

渓仁会グループの社会的使命および事業理念の下で、「学習する風土」を尊重し、医療人としての知識と技術を身に付けることに重点を置いた教育を行います。それにより、社会人、組織人、および職業人としてのスキル、すなわち、自ら学び、自ら考え、自らの判断で行動できるスキルを備え持ち、地域社会に貢献できる人財の育成を図ります。

医療法人渓仁会の研修・教育プログラムの概要

教育研修体系について

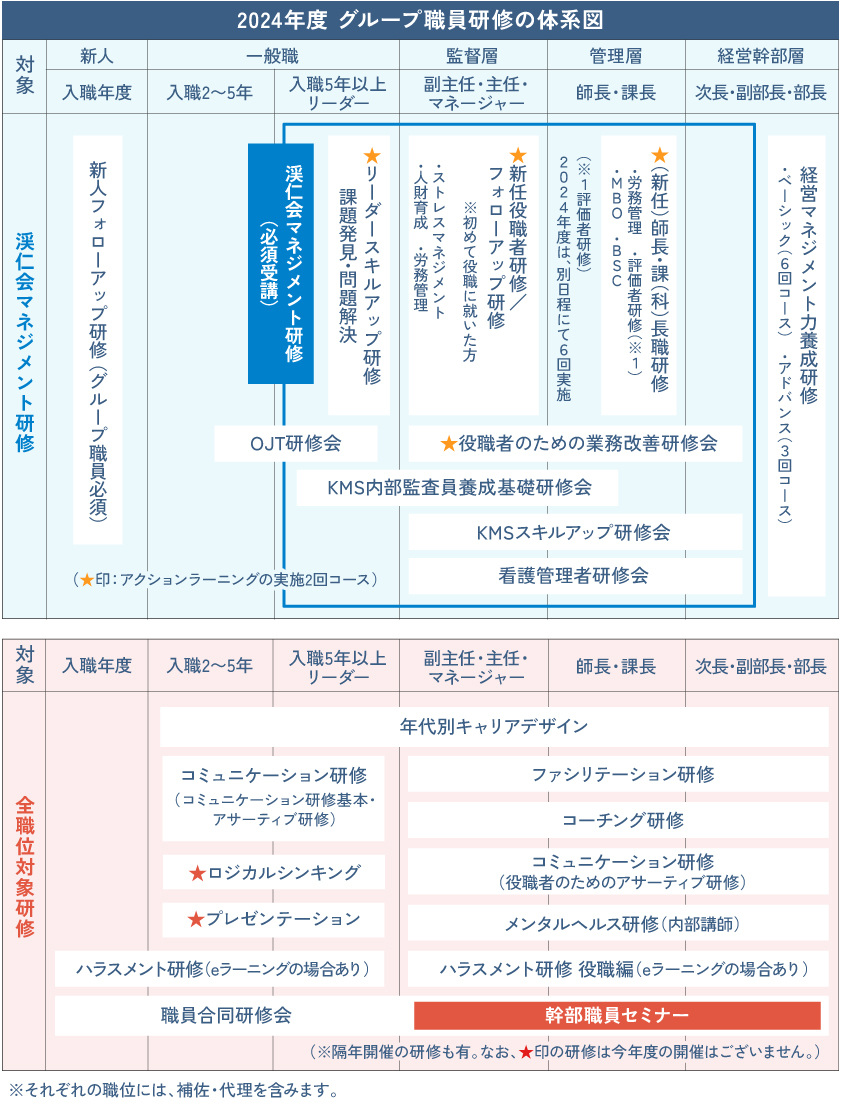

渓仁会グループとして共通の職員研修を実施しています。その研修体系には、「渓仁会マネジメント研修」と「全職位対象研修」の2つのカテゴリーがあります。

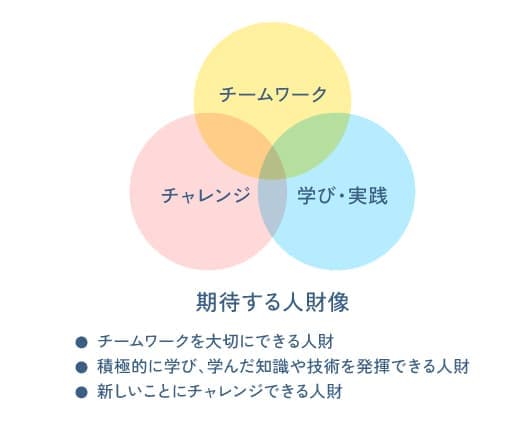

渓仁会マネジメント研修は、マネジメントスキルに関連する要素を新人研修から取り入れ、積み上げて受講することで渓仁会グループが期待する人財を育成する体系となっています。全職位対象研修では、各階層に応じて必要とされる知識を得るための研修カリキュラムを用意しています。

教育研修プログラムはOJT(職場内研修)を支援し「社会人基礎力」をベースに体系化

研修での学びを実践し、リフレクションすることで、自身の強みや課題に気づき、経験からの学びを強化するアクションラーニングを取り入れています。

※社会人基礎力は、新人だけでなく中堅や管理職など、あらゆる階層にも必要な能力とされるようになり、2018年には、「人生100年時代の社会人基礎力」と改定されました。「これまで以上に長くなる個人の企業・組織・社会との関わりの中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるために求められる力」と定義され、能力を発揮するにあたって、目的、学び、組合せのバランスを図ることが、自らキャリアを切り開いていく上で必要です。

集合研修での実施

渓仁会グループの一員としての自覚を持ち「組織人」として必要なスキルを学び、気づきを得るため、多くの研修は、グループ全体(医療法人、社会福祉法人、関連会社)の多職種が集まり実施しています。

非日常の場において、日常を振り返るための時間とし自分と向き合いながら、グループ職員同士で学び、気づき、共有することで情報交流の場ともなっています。

職員研修の体系図

新人研修

入職後の仕事の振り返りや、業務の進め方を確認するための研修です。

「報連相」「優先順位の立て方」「問題解決の手法」など、働く上で必要なスキルや効率的な仕事の進め方を学びます。

その他、実際に業務を行う中で、悩みやプレッシャー、疑問や不安を抱え込むことがあります。フォローアップ研修では、参加者が思いを共有することで安心し、その解決策を一緒に模索する機会となります。

渓仁会マネジメント研修

マネジメント層に期待される知識とスキルを習得する為、マネジメント層が組織のビジョンや、部署の目標を明確に明示し、浸透させることが必要となります。マネジメント層には、自立的に行動するだけではなく、チームメンバーが自律的に取り組めるようなサポートも重要な役割です。渓仁会マネジメント研修では、その役割を支援する研修プログラムとなっています。

また、2014年より小樽商科大学ビジネス創造センターと渓仁会グループが共同開発した「経営マネジメント力養成研修」を開催しています。医療・介護現場の『医療経営人財(中間管理者層、幹部候補生)』を育成するための専門的かつ実践的な教育研修プログラムを実施しています。

全職位対象研修

医療法人渓仁会 キャリア支援について

適正な評価制度と教育研修を連動させることにより、体系的な人財育成を実現することが求められます。

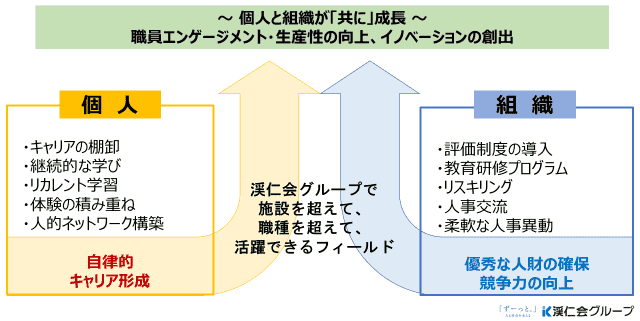

「個人の成長」と「組織の成長」のベクトルを合わせることが、職員エンゲージメントや生産性の向上、イノベーションに繋がっていきます。一人ひとりが望むキャリア形成や働き方を実現できる職場環境の整備や、キャリア開発支援体制の構築を進めています。

キャリア支援制度の概要

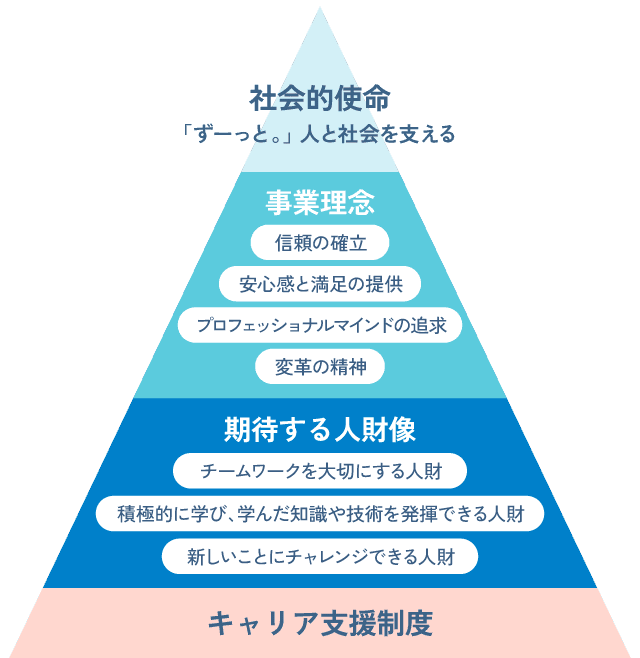

渓仁会グループ職員の成長が、渓仁会グループの事業理念の実現につながり、結果として、「『ずーっと。』人と社会を支える」をスローガンとする社会的使命を果たすことになります。したがって、渓仁会グループの社会的使命の実現を支えるのは職員であり、職員の成長が渓仁会グループの発展につながっていきます。

職員一人ひとりに活躍の場や学習の機会を提供し、職務や役割に応じた評価制度を整え、その評価結果を教育研修や人財活用などにフィードバックします。このサイクルを継続することが職員の成長となり、継続させるために体系的なキャリア支援制度を構築しています。

キャリア支援制度は、評価制度(社会人基礎力評価、目標管理制度、クリニカルラダー評価※、マネジメントラダー評価※)、教育研修プログラム、留学・奨学制度、人事交流制度、の4つの制度からなります。

※既に一部の部門で運用しておりますが、法人全体での運用に向けて検討しています。

- 評価制度

- 社会人基礎力に応じた評価制度

- 目標管理制度

- ラダー評価制度

- 教育研修プログラム

- 留学制度・奨学制度

- 留学制度

- 奨学制度

- 人事交流制度