研修医のためのレクチャー ”Morning report”

初めまして!研修医2年目の中溝と申します。

今回は、当院の教育プログラムの一つでもある”Morning report”について紹介します。

“Morning report”は平日の朝に開催されている研修医のためのレクチャーです。各種疾患への対応法や鑑別の練習に加えて、エコーのレクチャー、身体所見の取り方など内容は多岐に渡ります。時には研修医もレクチャーを行う側となり、人前でのspeech能力を向上させる貴重な機会にもなっています。この記事では、日々行われている”Morning report”の中から救急科の先生による「てんかん」のレクチャーについて一部お届けします。

そもそも「てんかん、てんかん発作、痙攣発作の違いを説明できるか」と最初に問われ、自信をもって説明できないなと思いました(汗) 。なんとなくわかっているつもりでしたが、言葉できちんと説明するとなると案外できないものですね。ということでまずは言葉のおさらい↓

・てんかん発作:神経細胞の異常で、過剰な電気的放電が同期して発生することにより突然現れる行動の変化

・痙攣発作:てんかん発作で全身または一部の筋肉が過剰な収縮を伴うもの

・てんかん:非誘発性にてんかん発作を繰り返す疾患

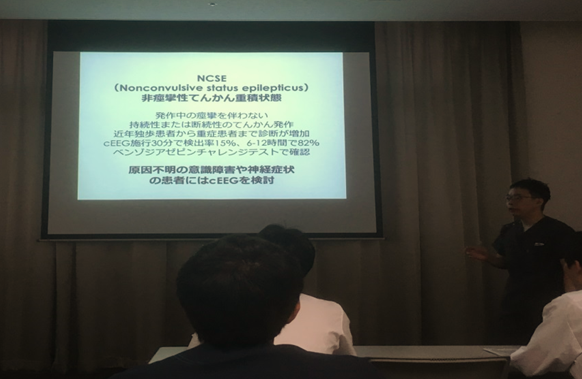

てんかん発作は筋肉の過剰な収縮、つまり”ガクガク”してなくてもいいわけですね。そこで覚えておくべき疾患がNCSEですね。 国家試験にはほぼ出ないんじゃないかと思いますが、臨床では遭遇します。NCSEはnonconvulsive status epilepticus(非痙攣性てんかん重積状態)のことであり、文字通りてんかん発作は発生しているのにガクガクしていない状態です。要は実際に痙攣していないからといって、てんかんじゃないとはいいきれないってことですね。

意識障害だけで搬送されてきたりするので、原因不明の意識障害の鑑別診断として頭に入れておきましょう。そして痙攣を見た時の薬剤の使用については、当院の救急外来ではジアゼパム10mg → 5-10分後持続しているならジアゼパムをもう10mg追加 → それでもだめならホストイン15mg/kgとなっています。もちろん常にABCの評価は必須です。詳しいことはガイドラインも参考にしてみてください。ありがたいことに日本神経学会が、てんかん診療ガイドライン2018をネット上で公開してくれています! ぜひ活用しましょう。

見学にきてくれた学生さんが5人も参加してくれて、当院の教育の一部を知ってもらえたと思います。見学、気軽に来てくださいね~。