初の海外学会参加とアメリカの病院見学

こんにちは。手稲渓仁会病院研修医2年目の寺田と申します。

当院では院外研修の機会があり、研修医1年目に5日間、2年目に10日間が付与されていて、興味がある病院の研修や学会への参加が可能です。今回、私は院外研修の期間を利用して1週間ワシントンに行き、2日間ジョンズホプキンズ病院の救急と内科の見学と、4日間のSociety of General Internal Medicine (SGIM)の学会へ参加し、内科症例のポスター発表をしたため、現地の様子を報告します。ジョンズホプキンズ病院への見学は、一度研修医の視点でアメリカの研修を見てみたかったことと日本では見られない症例に興味があったことから、上級医に相談して当院にも教育に来て頂いたジョンズホプキンズの内科医師に紹介してもらい、実現しました。渡航にあたっては、病院から渡航費及び学会費用の補助を頂きました。

5月初めにワシントンに飛び、まずジョンズホプキンズ病院を見学しました。救急では2チーム制が取られており、RedとBlue teamと言われていました。Red teamは外傷チームです。1チームにつき指導医1-2人、研修医3人という体制で人手は豊富のようでした。アメリカでも有数の治安の悪い病院周辺から様々な患者さんが運ばれてくるようで、日本ではなかなか見られない銃創患者、薬物の大量服薬などは日常茶飯事のようでした。

内科見学は、チーフレジデントによる朝レクチャーから始まりました。内容としては、前日夜間に研修医チームが見た入院症例に関しての臨床推論を通しての振り返りという形式で行われ、主訴から考えられる疾患を挙げ、問診で何を聞くべきであったか、アセスメントは正しくできたのかを研修医と医学生で議論しながら進めていきます。その後、患者さんご本人のベッドサイドまで行き、身体診察(腹部の腎動脈雑音の取り方など)とエコー(肺と心臓)を行いました。内科のチームは複数あり、各チーム、指導医1人、シニアレジデント2人、研修医3人、医学部2年生1人というビッグチームでした。回診プレゼン、方針を決めるのは当院での内科研修と変わりありませんでしたが、医学生が業務をしていることと、各々パソコンがあるためその場で指示出しや処方、カルテ書きを行える点が異なり、興味深かったです。

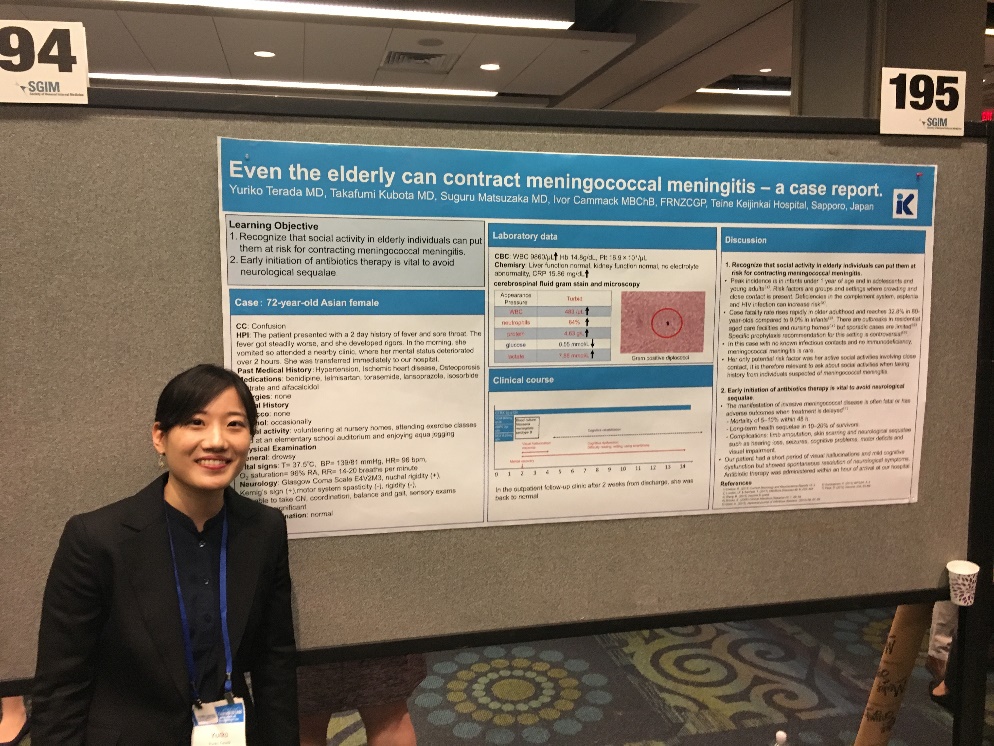

SGIM学会当日は、アメリカの研修医に交じりながら通りがかった人にポスター発表をしました。周りの研修医とも仲良くなり、研修や進路のことなどをしゃべりました。レクチャーやセッションも豊富で、治療のアップデート的な内容のものから、どのように進路設計をするか、眠らせないレクチャーをするには!?などと多岐に渡っていました。実際に明日から実践できる内容が多くあり、海外学会に参加する意義を強く感じる機会となりました。

今回の院外研修を通して、研修医として日々忙しく医学を学んでいる中で、自分が経験した症例の発見を発表し、意見交換をすることを通して新たな疑問が生まれ、今後に生かせる知識が身につけるなど、重要なことを当たり前にできるようにしたいと思いました。これが実現した背景に病院のサポートや指導医、周りの研修医、事務の方の協力があり、感謝の思いで一杯です。