ACP (アメリカ内科学会)日本支部年次総会・講演会で発表しました

こんにちは。手稲渓仁会病院 初期研修医2年目の戸山 修と申します。先月、国際医療福祉大学 赤坂キャンパスで開催されたACP日本支部年次総会・講演会2024に参加させていただきました。

これまで学会発表の経験がなく、初期研修期間中のどこかのタイミングで発表したいと入職当初から思っていました。そんな中、初期研修医1年目の2月に母校で国際学会が開催されると知り、是非参加してみたいと思っていました。

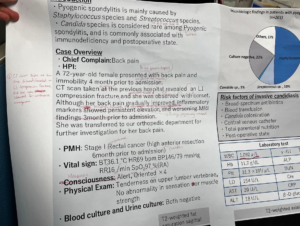

同月にローテートしていた感染症科でカンジダ脊椎炎という珍しい疾患を経験することができ、指導医の菊池先生に背中を押されて発表を決意しました。初めての学会発表ということで、右も左も分からない状態でしたが、抄録の作成から発表に至るまで指導医の先生が手厚く面倒を見てくださり、大変お世話になりました。

準備をしていく中で、その疾患についての理解を深めることができることができました。また、今回は英語での発表であったため入念な準備が必要でしたが、島津先生(臨床研修部教育担当医師)や毎月来られるアメリカ人医師からの指導、語学堪能な後輩や同期からの助言をもとに制作を進めることができました。改めて、国際学会などの発表に関して当院は大変恵まれた環境にあると実感させられました。

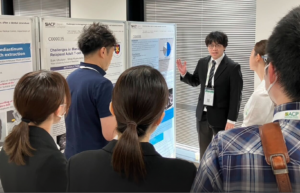

発表当日。

国内外の施設から選出されたポスターが50演題ほど展示された会場で、7〜8演題が1グループとなって一題ずつ発表をしていきました。

どの発表も大変興味深い内容で、お互いの症例について質問や議論を重ねることができました。

自分の番になるとやはり緊張はしましたが、練習の成果もあり満足いく発表を行えたと思っています。また、発表を終えて母校の先生方とも再会することができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。

当院ではこのような学術活動を積極的にサポートする体制が整っており、英語教育の指導も大変充実しております。

是非、ご興味ある方は見学にお越し下さい!

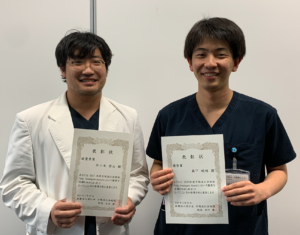

最優秀賞を受賞された心臓血管外科 佐々木啓太先生(左)と森下皓旭先生(右)

最優秀賞を受賞された心臓血管外科 佐々木啓太先生(左)と森下皓旭先生(右)

左から桐生・白神・岩本(PGY2)、菊池(感染症科)、川口(PGY2)

左から桐生・白神・岩本(PGY2)、菊池(感染症科)、川口(PGY2)