新年明けましておめでとうございます。研修医2年目の足立です。今回は、医学教育について少しお話いたします。

研修医が日々研鑽を積み医者として成長していくためには、よりよい教育の場、そして医学教育を意識しながら指導して下さる上級医の存在が不可欠であると感じています。

医学生のうちは必ず先生、講師がいるため、教えてもらえることが当然になっていましたが、実際の臨床現場ではそうではないことも多々あります。病院によっては、患者、指導医不足などで思う様に学ぶことができないこともあり、自分の理想とのギャップに悩む方もいるかもしれません。

当院では、研修病院として医学教育を重要視しており、さまざまなプログラムで研修医が成長していけるよう、多くの工夫があります。

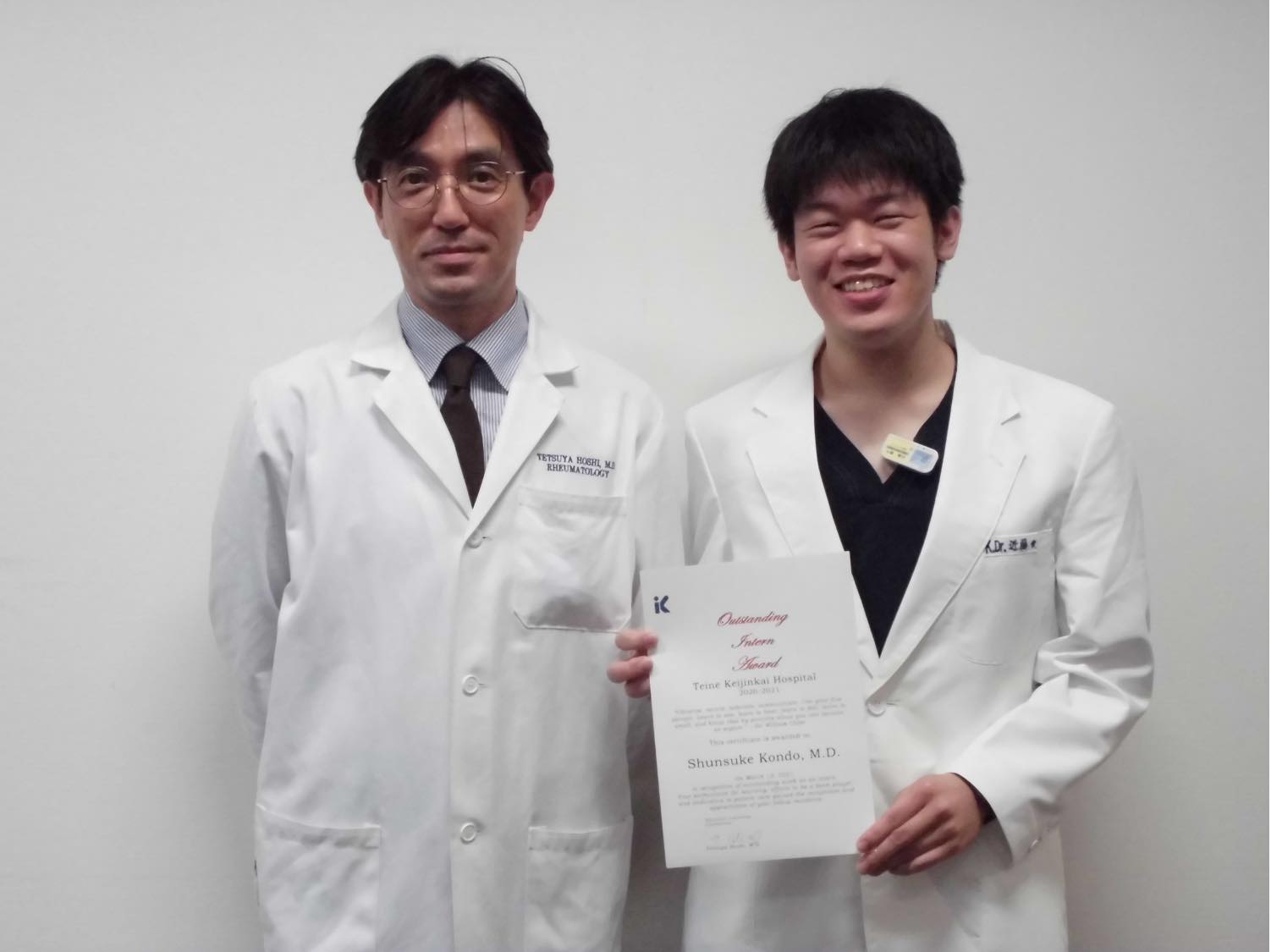

まず、当院の全体的な雰囲気です。長年研修病院として多くの研修医を育ててきた実績もあり、当院の各科の指導医は非常に熱心な先生が多くいらっしゃいます。どの科に行っても、非常にしっかりとした指導が受けられますし、当院で研修した後もそのまま勤務を続けている先生も多くいらっしゃり、より身近な存在として自身の経験も踏まえた上で指導を行ってくださいます。

さらに特徴的なのは、このブログでも何度か紹介されている総合内科研修です。ここでは、研修医ができるだけ多くを学べるよう、さまざまな工夫がされています。朝のカンファレンスで発表し、治療方針や今後の計画について議論を行い、回診時にはベッドサイドで身体所見や患者さんの状態などを一緒に見ながら指導を受け、初期研修医が学ぶべき患者診療の基礎を学べます。

これは、現在スーパーローテートで研修しているわれわれにとって非常に重要なことです。内科専攻の先生はもちろんのこと、外科系を目指している先生でも内科の基礎についてしっかり学べます。外科系志望の先生が内科を学べるのは初期研修が最後となる可能性が高いため、しっかりとした教育体制が整っている場で受けられれば、今後の医師人生の大きな財産となるはずです。

他には、毎朝モーニングレポートという勉強会を行っており、ここでは日常の疑問点や知らなかった点をいくつもの科の先生から講義形式で受けられ、知識を日々アップデートできます。さらに発表の機会も与えられているため、自分の知識を他者に伝えることで自分の中の理解も深まり、今後さらに重要となる大勢の前できちんと話す能力も鍛えられます。

また、当院ではDynaMedやUpToDateなどの二次文献へのアクセスを自由に行えます。初期研修医のうちから医学知識を英語で検索し、必要な文献を探すという能力を培うことで、英語力の向上にも役立ちます。

日進月歩の医学という世界において、日常診療でも完全な正解がない中で指導も行うのは非常に難しいと思いますが、目の前の患者に悩みながらも自分達を引っ張って下さる指導医を見て、自分もいつかカッコよく後輩を指導できる立場になりたいと思います。

このように、研修医の時からよりレベルの高い医学教育に触れ、実践していくことで今後の医師人生の糧になると思います。

外科系希望ですが、初期研修のこれらの魅力をもとに、当院を選んだ私の現時点での感想を交えて記載しました。学生の皆さまの参考になれば幸いです。

見学受け入れが再開となった際には、実際にどんな指導、教育をしているのか、そして研修医がどのように成長しているのかを見てください。心よりお待ちしております。