この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

手稲渓仁会病院 臨床研修部

こんにちは、手稲家庭医療クリニックの専攻医1年目の奥山由梨佳と申します。

手稲家庭医療クリニック(愛称 かりんぱ)では、定期的に学生・研修医向けの勉強会を行っています。

第8回のテーマは「輸液の選び方」です。

輸液は臨床研修が始まる上で、すぐに「どうしたらいいんだろう??」と壁にぶつかる重要テーマだと思います。この機会に、輸液の選び方を学び、研修を先取りしましょう!

ぜひ、お気軽にご参加ください。

■日時 2023年03月27日 (水) 20:00~20:30(30分予定)

■対象 医療系学生、初期臨床研修医

■場所 Zoomによるオンライン開催 申込者には自動返信でURLをお送りします

■申し込みは こちら から

医学生のみなさま、こんにちは。臨床研修部事務局です。

当院臨床研修部は、3月17日(日)に開催されるレジナビFair東京に参加予定です。

マッチング前にまだ迷われている方、見学や実習先を探されている方、ぜひ当院ブースにお立ち寄りください! PGY1の3名と、当院卒業生の麻酔科専攻医1名、事務局でみなさまのお越しをお待ちしています。

民間医局レジナビフェア2024 東京春~臨床研修プログラム~

開催日時:2024/3/17(日)11:00~17:00

当院ブース:北海道ブース B-01

お申し込みは こちら から

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

手稲渓仁会病院 臨床研修部

こんにちは、手稲家庭医療クリニックの奥山由梨佳と申します。

手稲家庭医療クリニック(愛称 かりんぱ)では、定期的に学生・研修医向けの勉強会を行っています。

第8回のテーマは「輸液の選び方」です。

輸液って、大学ではあまり学ばないけれど、研修医になったら真っ先に困るテーマNo.1だと思います。ぜひ、お気軽にご参加ください!

■日時 2023年01月31日 (水) 20:00~20:30(30分予定)

■対象 医療系学生、初期臨床研修医

■場所 Zoomによるオンライン開催 申込者には申し込み後に自動返信でURLをお送りします

■申し込みは こちら から

総合診療専攻医1年目 奥山由梨佳

みなさま、こんにちは。臨床研修部事務局です。今年最後に、来年1月28日(日)に北海道庁主催で開催されるオンラインイベントのご案内です。

これからの見学先を考えている医学生の方など、ぜひこの機会をご活用いただければ幸いです。来場を心よりお待ちしています。

最後になりますが、今年も臨床研修部ブログをお読みいただき大変ありがとうございました。来年は、PGY2に上がる新たなメンバーがまたさまざまな企画を考えてくれていますので、どうぞご期待ください。来年もよろしくお願いいたします!

それではみなさま、どうぞよいお年をお迎えください。

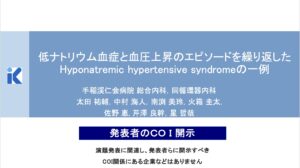

手稲渓仁会病院では、各科ローテーション中に経験した希少な症例などを学会で発表する機会があります。発表準備は各科の指導医が手厚く面倒を見て下さるので、学会発表の経験が全くない方も安心です。

僕は今年の6月に日本小児科学会北海道地方会で発表をしたことがありますが、今回、初期研修中2回目の学会発表を日本内科学会北海道地方会で行いました。

会場は旭川でした。手稲から電車で約2時間ほどです。

ちなみに、学会の会場までの交通費・宿泊費や学会参加費はもちろん病院が補助してくれます(上限あり)。東京や大阪など遠方の学会で発表することもありますが、交通費・宿泊費の心配は要りません。

今回は、片側の腎動脈狭窄により低ナトリウム血症、血圧上昇が引き起こされるHyponatremic Hypertensive Syndromeという国内での報告が希少な疾患を経験しましたので、疾患について調べたことも交えて発表しました。発表の練習は何度も繰り返し行ったので自信がありましたが、本番はやはりゆっくり話しがちになるため、発表の長さは持ち時間の5分を少し超えてしまいました。そんな反省点もありましたが、結果として最優秀若手奨励賞をいただくことが出来ました!

そして、発表後の観光も学会の楽しみの一つです。

学会発表は多くの科で専門医取得の要件にもなっているので、初期研修中に指導医に面倒を見てもらいながら感覚を掴むのがいいと思います!それではまた!

こんにちは、手稲家庭医療クリニックの奥山由梨佳と申します。

この度、渓仁会手稲家庭医療クリニックの研修について詳しく知りたい方や、少しでも興味を持っている方向けにオンライン説明会を開催いたします。

手稲家庭医療クリニックは北海道札幌市郊外に位置し、手厚い指導体制のもと、急性期から終末期まで年齢・性別を問わず幅広く医療を提供しています。当プログラムでは在宅診療や緩和ケア領域においても豊富な経験ができ、多職種と連携しながら患者さんの病状や背景に合わせた適切なケアを提供する方法を学ぶことができます。

オンライン説明会は年2回を予定しており、今年度2回目の開催になります。一度ご参加頂いたことがある方も、気軽にご参加ください。

■日時:2023年12月20日(水) 20:00〜21:00

■対象:当院での研修にご興味をお持ちの医師・学生の皆様(専攻医や指導医のご参加も歓迎いたします)

■内容:

①当院紹介ムービー放映、当プログラムの説明(大塚院長より)

②専攻医による当院おすすめポイントを含めた自己紹介

③参加者からの質問コーナー

④ブレイクアウトルームを用いて少人数グループでお話ししましょう!

■参加申込:こちら からお申し込みをお願いいたします。

■参加方法:Web会議システム Zoom

■申し込み締め切り:2023年12月16日(土)

※参加者の方には12月17日にZoomのURLをお送りします。

ぜひ、お気軽にご参加ください。

こんにちは。手稲渓仁会病院学術・図書委員の中村@総合内科です。今回はレジデントの学術活動とそのサポート体制について紹介します。

当院はレジデントの学術活動が盛んであり、国内外の学会で積極的に発表しています。抄録やスライドの作成、プレゼンテーション、文献的考察といったスキルは独学で身につけるのは難しく、一方でなかなか教わる機会のないものです。当院では上級医の手厚いサポートのもと自分自身で一連のステップを経験することで、それらのスキルを習得することができます。文献閲覧についてはClinical KeyやSpringerLink、NEJM(New England Journal of Medicine)、JAMAなどの英文誌へのアクセスや、医中誌、医書.jp、メディカルオンラインなどを通じての国内誌へのアクセスが確保されています。更に、学会発表や論文投稿に際して金銭面でのサポート制度もあり、学術活動を行うのに適した環境が用意されています。

そして、海外学会への参加についても積極的であり、ほぼ毎年米国や欧州の海外学会でレジデントが発表しています。本年も3名の初期研修医が米国総合内科学会で演題が採択され、現地で発表しました(参考記事はこちら)。グローバルな臨床教育の実践を掲げ、医学英語教育に力を入れている当院ならではといえるでしょう。

話は変わりますが、当院には「手稲渓仁会病院医学雑誌」という院内学術誌があります。渓仁会病院設立10周年の1997年に創刊され、それ以来20年以上にわたり数多くの論文を掲載し、当院の診療技術・技能の向上に貢献してきました。

そしてこのたび、手稲渓仁会病院医学雑誌が電子ジャーナルとしてメディカルオンラインで公開されました!

直近3巻分が公開されておりますので、ぜひこちらよりご覧下さい(本文閲覧にはメディカルオンラインへの登録が必要です)。

院内誌でありながら医学界に還元すべき貴重な知見を含んだ論文を収載しており、電子ジャーナルとして公開するに値すると確信したことから、今回の電子ジャーナル化・公開の運びとなりました。今回の電子ジャーナル化を機に、レジデントをはじめ院内の医療従事者による学術活動が更に活性化されることが期待されます。

当院は地域の中核病院であり、貴重な症例が集積しています。あなたもぜひ、当院での診療を通じて学び、見出した知見を、医学界に還元してみませんか?