米国人講師の長期来日

ブログ読みに来てくださった方、ありがとうございます。研修医2年目の波多野といいます。

今回のテーマは「米国人講師の長期来日」です。

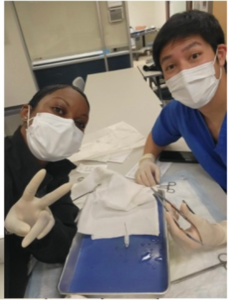

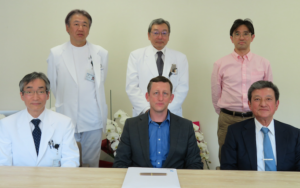

9月に米国のUTMB (University of Texas Medical Brunch) から、Dr. von (内科医)、Dr. Rowen (小児科医)ご夫妻が、1ヶ月間来日されました。

幸運にも、その間の僕のローテが総合内科・小児科だった関係で、おふたりとそれぞれの科で関わることができました。形式的なプレゼンではなく、毎日カンファでリアルな患者さんについて議論して、ベッドサイドで一緒に診察をして、迷ったことがあればすぐに研修医室の隣にある彼らの部屋を訪ねて相談して…多くのことを学びました。

と、ここまで美化した思い出を書きましたが、実際は毎日英語でのプレゼンにも追われて、しんど…って思うこともたくさんありました(ご夫婦はともに教授クラスとのことで、はじめは超緊張しました)。何気ない会話も続かなかったりして、自分の英語力に幻滅する日もありました。

まぁそれでも1ヶ月もやれば、それなりにできてくるもので、またひとつ度胸をつけた1ヶ月になりました。「大変なことは終われば大体良い思い出になるからな(笑)」って誰かに言われたことありますが、そのとおりです。

本ブログの本来の目的である、当院の充実した教育活動のアピールはなんだかあまりできていませんが、こんな機会を提供してくれるのがうちの病院です。僕はもうあと半年しかここでの研修医生活は残っていませんが、これから2年間過ごす場所を探しているあなたに自信を持っておすすめできる病院です。

最後に、新千歳空港でのお見送りのときにとった写真です。スーツケースが6個ありました(笑)。