様々なプレゼンテーションのかたち 〜学会発表の経験を通して〜

こんにちは。PGY3(研修医3年目)の藤澤まりと申します。私は2年間の初期研修は修了しましたが、専攻医プログラムにはのらず、卒後3年目として残りました。実はこれも当院の特色の一つです。この一年は自分の周りたい科を自由に選び、将来目指す医師像に近づくためのモラトリアム期間のような使い方ができます。

さて、札幌は本日ようやく桜の開花が報じられました。春の訪れを感じる手稲よりお届けします。

当院の初期研修プログラムには、日常診療を通してプレゼンテーションを指導して頂く機会が多くあります。プレゼンテーションと一言で言っても、他科の先生へ行うコンサルトでのプレゼン、回診時に行う簡易プレゼン、新患に関するフルプレゼン、そして学会発表でのプレゼンと、TPOによって全く異なります。そこで、今回は学会発表でのプレゼンについて取り上げてみたいと思います。

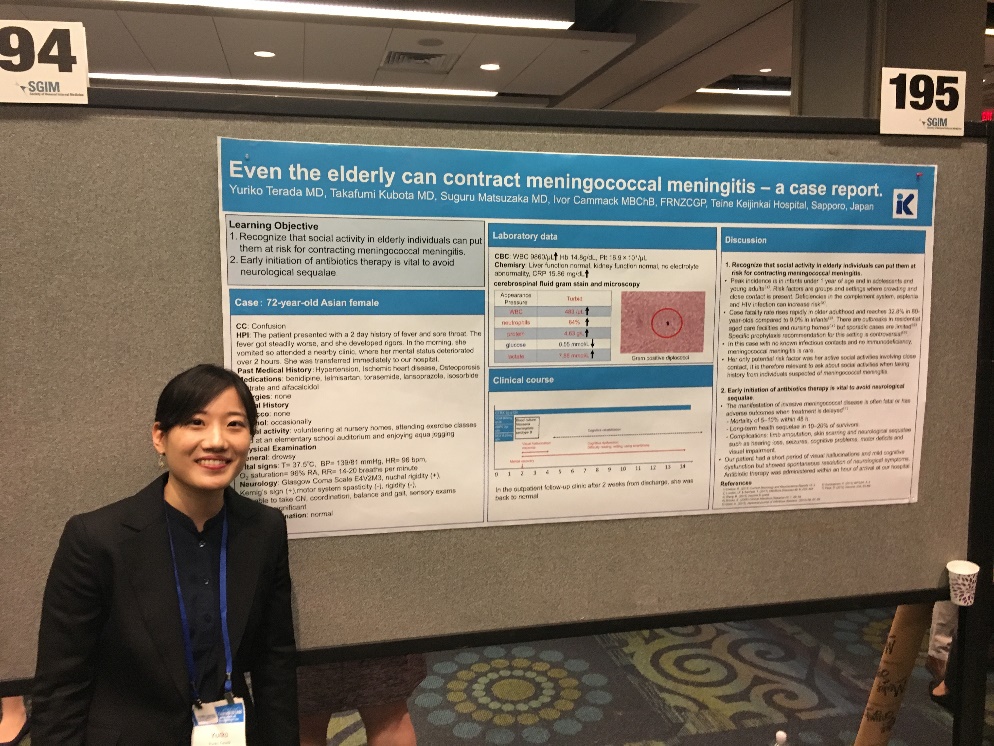

当院は、学会発表をすることを応援してくれる先生が本当に多く、私自身は初期研修中の2年間で、国内学会にて2回の口頭発表と、国際学会にて1回のポスター発表を行う機会を頂きました。学会の口頭発表は聴衆も多く、発表時間は厳密で、壇上では孤独で助けてくれる仲間はいません。ただ、発表まで時間があるので、準備にも時間をかけることができます。その点は、人によっては院内でのプレゼンより緊張しない方もいらっしゃるかもしれませんね。会場にもよりますが、私が経験したものは100人程度のホールで、参加者の多くが医師であり、発表の中には他の医療従事者や企業等を対象としたプレゼンもあります。

口頭発表は制限時間との戦いです。いかに自分の伝えたいことをわかりやすく、簡潔に、聞き手の印象に残るように話をできるかを常に意識する必要があります。私にとって最初の学会発表は1年目の冬。症例は5月に受け持った患者さんで、秋に「まとめて、学会に出してみないか」と指導医より電話をもらったのがきっかけでした。初期研修医中に学会発表を経験したいと思っていたため嬉しかったのですが、自分としては新規性に気づけていないまま準備に入ってしまいました。振り返るとここが反省点で、その後に苦労することとなりました。

学会発表は抄録を作成し学会に投稿するところから始まり、抄録が採択されたらスライド作成に取り掛かります。しかし、期間が十分にあったにも関わらず中々準備が進みません。その理由は、自分の中で何を伝えたいかが全く決まっておらず、漠然と文献を調べたり、スライドを作成していたからでした。そんな私の中の“もやもや”に気づき、指導医が声をかけてくれました。「藤澤は、そもそもこの発表で何を伝えたいの?」に対し、自分がどういった矛盾を感じていて、こんなことから気乗りしないという思いを吐露しました。そこから私の中の“もやもや”は一気に解消され、無事にスライド作成が進み、自信を持って本番で発表ができました。本来であれば学会発表を決断する前に自分で追求すべき点を、私は指導医の手を借りて行いました。これが、私にとって初めての学会発表の経験でした。

こんな風にたくさんの方々に助けられながら、研修医の学会発表は出来上がっていきます。どうですか?皆さんも学会発表やってみたいな、とお感じになったでしょうか。相談できる指導医の層の厚さとそれぞれの指導力が当院での初期研修の自慢ポイントと私は思います。

COVID-19の影響で当院への病院見学が2月25日より停止となっており、私たち初期研修医も残念な気持ちでいっぱいですが、ブログを通じて少しでも手稲渓仁会病院の雰囲気を味わって頂きたいと思います。見学が再度可能となった時には、みなさんをお待ちしています。