みなさま、こんにちは!今回はわれわれ初期研修医をサポートして下さっている先生を紹介したいと思います。

ーーこんまり先生、本日はよろしくお願いします。

こんまり よろしくお願いします。

ーーまずは自己紹介をお願いします。

こんまり こんにちは。島津真理子改めこんまりです。現在は手稲渓仁会病院でさまざまな業務に関わっています。

ーー具体的にはどんなことをされているのですか?

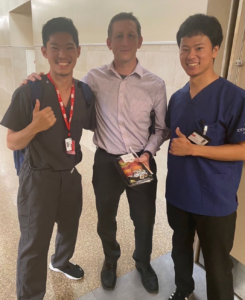

こんまり テキサス大学との連携業務、もう少し具体的に言うと、テキサスから来られる先生の来日目標に合わせた滞在スケジュールを調整したり、研修医と交流しやすい環境作りをしたりしています。

ーー昨年から毎月テキサス大学の先生が1ヶ月ずついらっしゃっていますね。私も英語での症例プレゼンなどでお世話になりました。あと、札幌市内のレストランで食事をしたり、英語でお話しする機会を多く持てました。

こんまり 他には研修医の国際学会での発表をお手伝いしています。演題提出から学会発表までの流れを切れ目なくサポートします。今年5月には3名が米国内科学会(SGIM)で発表しました!あとは建設的な振り返りや、EBMの活用など、実臨床で使えるけど特定の科に依らない技術をモーニングレポートなどで指導しています。

ーーアメリカの学会で発表できるのはとても貴重な経験ですよね。ディスカッションは大変ですが、一度経験すると大きな自信になるでしょうね。

こんまり そのほか、英語に限らず、初期研修医の相談には何でも乗っています!

ーーそういえば、この前は、見学に来てくれた学生さんとお話しされていましたね。どんな話をされていたんですか?

こんまり 働き始めると学生の時とは考え方や物の見方が変わってきますよね。自分の経験も踏まえて学生さんの助けになるような話をできたらいいなと思っています。

ーーこんまり先生は英語をよく話されていますけど、海外に長く滞在されていたんですか?

こんまり 生まれは東京ですが、6歳の時に父の仕事の都合でニューヨークに引っ越しました。その後、タイにもしばらく住んでいたことがあって。大学は慶応義塾大学の医学部に進学しました。初期研修は手稲渓仁会病院で修了して、後期研修は手稲家庭医療クリニックで開始しました。その後、体調を崩した事もあって2年近く休職した後に、今の仕事に復職しました。

ーーそうだったんですね。僕らは2022年の4月に手稲渓仁会病院に入ったので元気なこんまり先生しか知らないですが、そんなことがあったんですね。いろいろな経験をされてきたこんまり先生から学生の方々に伝えたいことはどんなことですか?

こんまり 学生は、24時間365日常に学生ですが、働き始めるとよほどでない限り「職業人である自分」と「そうでない自分」のオンオフが発生します。医師であり給与が発生する時と、そうでない時の両方を大事にできる土壌を学生のうちから築いていくことをお勧めします。

ーーはい。

こんまり 具体的には、「医師にならなかったとしても大事にしたいこと」を見つけてください。時にはそれを軸にして道を決めることもあるかもしれません。詳しくは見学に来た際に直接聞いてくださいね。

ーー手稲渓仁会病院での初期研修についても教えてください。

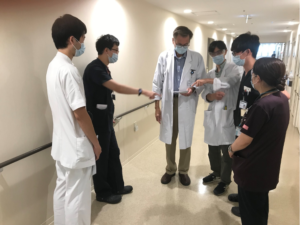

こんまり 特徴を挙げるとすると、看護師さんやリハビリスタッフ、ソーシャルワーカーさんなどあらゆる職種の方が研修医に慣れています。研修医のできること、できないことを把握されていて、チームの一員として気持ちよく働くことができます。

ーー確かにみなさん優しいですよね。病棟で困っているといつも助けてくれる。

こんまり あとは立地ですが、病院がJRの駅とスーパーと役所に近いです。札幌に来て7年間、車なしで過ごしています。

ーー札幌や新千歳空港へのアクセスはとても良いですよね。病院から駅まで徒歩5分以内。

こんまり それと、医師、特に研修医はいろんなバックグラウンドの人がいて、多少海外で育ったとか、医学部に入る前に特殊な仕事をしていたくらいでは目立ちません。社会人としての振る舞いさえ適切であれば、日頃の同調圧力も殆どなく過ごしやすいです。

ーー僕も以前は営業の仕事をしていて、再受験で医学部に入りましたが、そういう経歴はここでは全然気にされない。研修以外に余計な気遣いが不要なのでとても居心地はいいです。

ーーこんまり先生、本日はありがとうございました。

こんまり ありがとうございました。