医学生A「初期研修で外来研修が必須になったって聞いたんだけど、ぶっちゃけよく分かんなくない?」

医学生B「てか、どこで研修しても同じじゃない?」

医学生C「それな」

皆さん、こんにちは。TKHマンの中の人ことPGY2の千田です。今回は、2020年度採用の初期研修医から必修になった外来研修について、当院の研修先からご紹介します。

当院に興味を持たれている方の中には、同じ渓仁会グループに属し、総合診療専門医を目指す後期(専門)研修先として人気の手稲家庭医療クリニック(通称かりんぱ)をご存知の方もいらっしゃるかと思います。

今まで外来研修は任意だったため、希望者のみがかりんぱをローテしたり、週1コマの定期外来を持たせてもらったりしていました。全員がローテする今年からは、かりんぱに加え協力施設に加わってくださった美幌町立国民健康保険病院や、あさひ町南大通クリニックなどから選択する形になりました。今回私は当院のトップバッターとして秋の美幌に行ってきましたので、その魅力を余すところなくお伝えできればと思います。

美幌町は手稲から車で6時間、北海道の反対側に位置する人口2万人の小さな町です。国保病院はそんな美幌町内で99床を擁する唯一の総合病院で、隣の大空町、津別町からも患者さんを受け入れています。

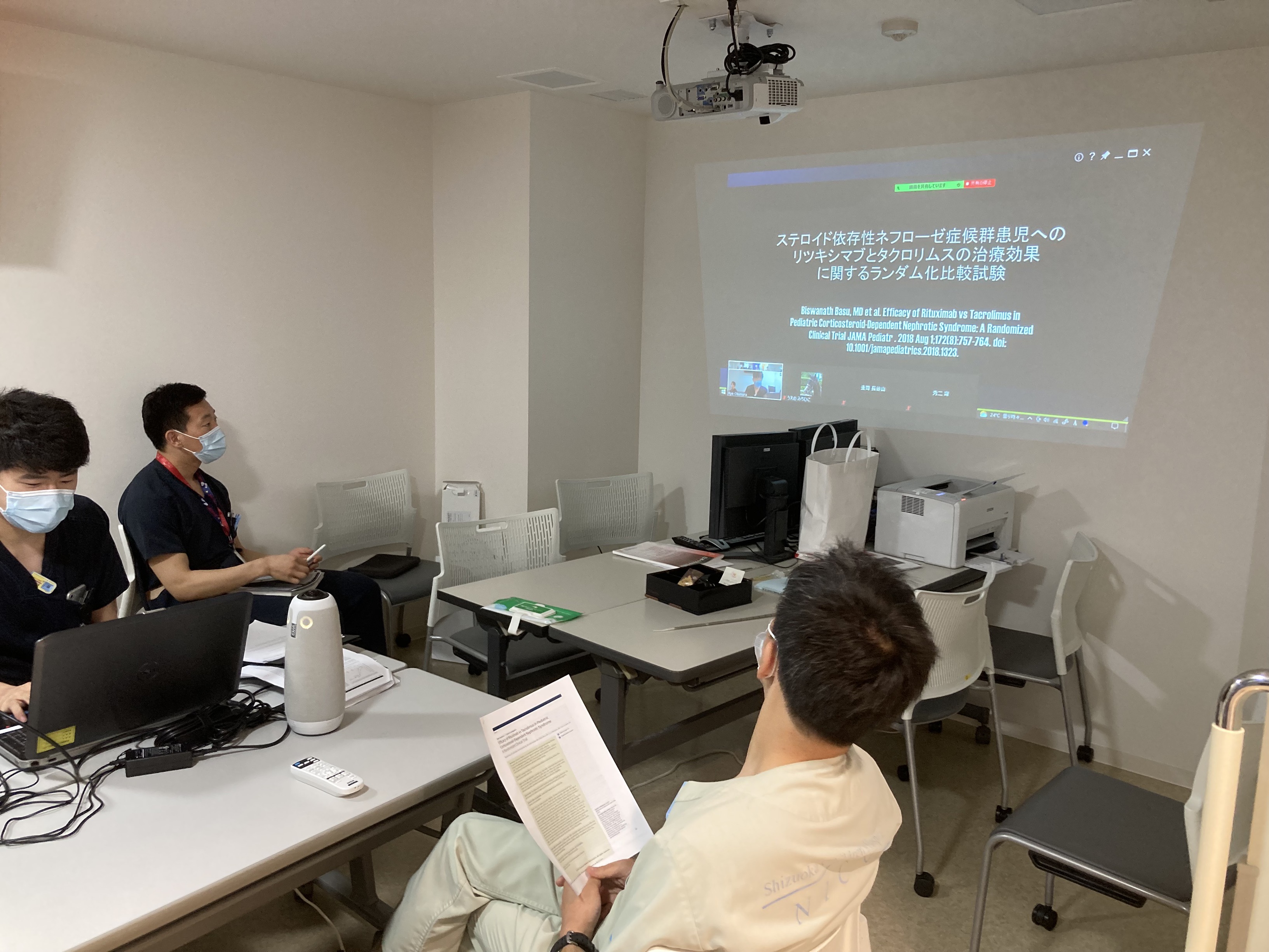

研修では内科系4名、小児科1名の先生方から指導を受けながら、一般外来、救急外来、訪問診療を経験することができました。緊急疾患の除外に重きが置かれる普段の救急外来とは違い、一般外来では困っている患者さんに向き合い、寄り添った診療を行うことが必要です。心身機能の加齢性変化に伴い感情面が不安定だったり、治療の希望を吐露される高齢患者さんも多くいらっしゃり、一般外来・地域医療の難しさやコミュニケーションの大切さを改めて知ることができました。

周囲に病院がない状況では、良い意味でも悪い意味でも「たらい回し」が起こらず、患者さんは説明に納得がいかなかった場合や薬が効かなかった場合など、何回でも再診されます。風邪や胃腸炎のようなありふれた疾患でも、患者さんに正しく説明し、理解してもらうことは意外と難しいのだと身に沁みて感じました。逆に適切な治療をした患者さんがフォローアップの診察に笑顔で帰ってくる瞬間からは、これまでの研修ではなかった達成感や満足感も味わえました。

国保病院では、初めて患者さんの高次医療機関への転院搬送も経験することができました。最寄りの高次医療機関まで車で30分という環境の中で、手に余る症例の見極めを適切に行う難しさを痛感しました。自分自身は手稲渓仁会病院を含め、今後もしばらくはいわゆる「頼られる病院」で勤務を続けると思いますが、「お願いする側」を知ることができたことは、今後のためにも非常に良かったと思います。

真面目な話はさておき、美幌研修では北海道の自然の豊かさ、人間の温かさを感じることも多くありました。

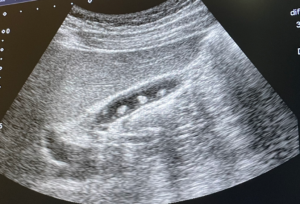

津別峠から美しい屈斜路湖の日の出と雲海を見たり、

車で1時間ちょっとの知床を見に出かけたり、

写真はありませんが、副院長先生宅で自家製野菜をふんだんに使った鍋パーティーに参加させてもらったり。

短い期間でしたが、美幌での経験は初期研修の思い出として自分の心の中に強く残り続けると思います。

手稲に戻り、原稿執筆時点で私の北海道生活も残り3ヶ月となりました。いよいよ本格的に雪の季節。研修もオフのウィンタースポーツも目一杯楽しんで、充実した2年間だったと胸を張って東京に帰りたいと思います。皆さんも是非、充実した研修や人との出会い、豊かな自然に恵まれた当院の見学にお越しください。

PGY2 千田

TKHマンの動画をご覧になりたい方は こちら から(事務局)