朝活で成長できる病院

初めまして、手稲渓仁会病院初期研修医2年目の浅井と申します。本日は、当院研修プログラムの特徴であるモーニングレポート(以下MR)について話していこうと思います。

当院初期研修医は平日の朝7:30から8:20までMRという時間が設けられており、各科や先輩の先生方がレクチャーしてくださったり、海外にいらっしゃる先生が英語で症例検討会をしてくださったりします。また、年に1人あたり最低2回、自分の経験症例を発表する機会があります。

レクチャーの内容は、例えば胸痛の鑑別と診断アプローチであったり、けいれんの救急対応であったり、ステロイドの使い方であったりとさまざまです。内容が実用的で、仕事の出来に直結します。また、働き始めてから座学の機会が減ったというのもあり、非常にありがたいです。

私は一回聞いただけでは結構忘れてしまいがちですが、MR後はアプリの専用チャンネルで資料を共有していて、「これMRでやったけどなんだっけ?」っとなった時にも、すぐ読み返すことができます。なんと便利!

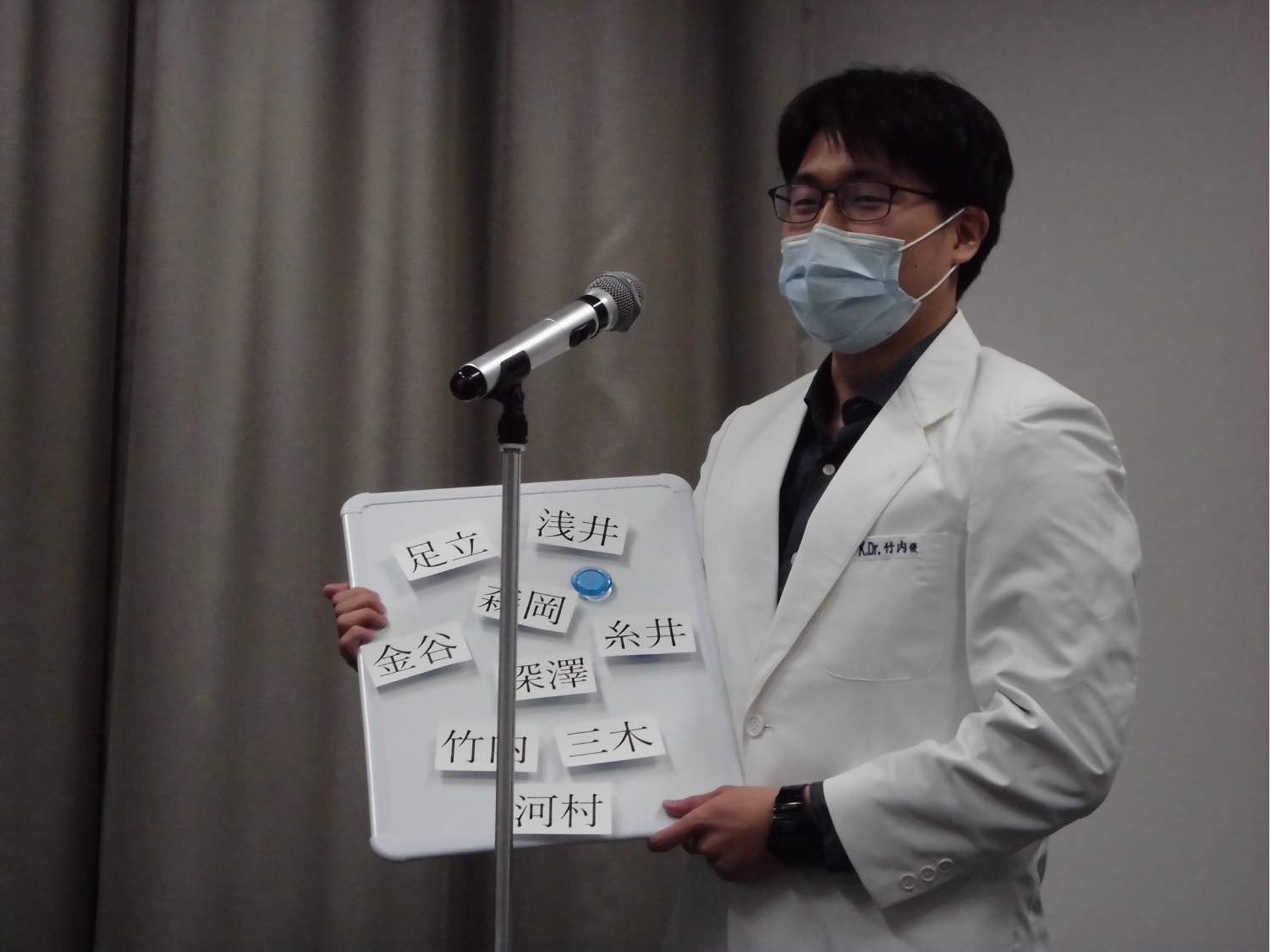

初期研修医による経験症例の発表は、お互いの勉強になります。立場が一緒なので目線が合っていて、思考過程で共感できるところが多く、自分が知りたいと思ったことを発表者が調べてくれていたりするからです。

私も先日症例発表をさせていただいたのですが、発表までの過程がとても勉強になりましたし、同時に普段いかに自分が適当に勉強しているか分かりました(笑)。

MRは、基本的に1年目向けの内容で1年目の参加が必須とされていて、症例検討会や英語のレクチャーに関しては2年目も参加が必須となっています。

朝は回診やカンファレンスの準備で忙しいため、正直面倒だなと思う日もあり、MRが急遽休みになった日は「明日はゆっくり寝られるぞ」と喜んだりもしますが、こういう日々の積み重ねが大事だと思っております。

今日も1日頑張って行きましょう(^O^)

浅井 佑介