もう少しで来日1年となる特定技能生の現在:ミャンマーから 【定山渓病院看護部ブログ】

朝晩は、マイナス気温![]() となり、いよいよ本格的な冬到来か

となり、いよいよ本格的な冬到来か![]() と思っていたら、標高の高い定山渓

と思っていたら、標高の高い定山渓![]() から約30km、車で40~50分の札幌中心地でも数センチの積雪

から約30km、車で40~50分の札幌中心地でも数センチの積雪![]() がありました。「ぎりぎりタイヤ交換

がありました。「ぎりぎりタイヤ交換  が間に合った~」と今朝の更衣室で一緒になった職員が話しているのが聞こえてきました。

が間に合った~」と今朝の更衣室で一緒になった職員が話しているのが聞こえてきました。

さて、2024年1月に当院では、介護職として初めて4人の特定技能生が入職しています。(特定技能実習生との違いは、リンク先の以前のブログを参照してください)

宿舎からのバス通勤にもすっかり慣れて、バスの待合時は母国語(と思われる)で楽しそうにお話をしています。そして、バスの運転手さんや同乗する職員には「おはようございます」としっかりと日本語でも挨拶をしてくれます。

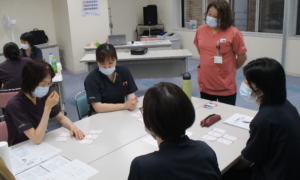

11月13日に現在の介護技術の確認と日本語の理解、コミュニケーション能力の評価研修を行いました。ケアを行うときにはきちんと「手を拭きますね」 「体の向きを右側に変えますね」

「体の向きを右側に変えますね」 と声がけも忘れていませんでした。詳しい内容は定山渓病院Insutagramに紹介していますので、ぜひスマホからアクセスして下さい

と声がけも忘れていませんでした。詳しい内容は定山渓病院Insutagramに紹介していますので、ぜひスマホからアクセスして下さい![]()

このブログでは座談会の様子をご紹介します。

10か月間で日本の生活になじんできているという話題から、お食事の話になりました。

最近、はまっている食べ物を聞いたところ、グリーンマンゴーに唐辛子  をまぶして食べるサラダとのこと。なかなか普段見かけないグリーンマンゴーは、ベトナム食材のお店に売っているのだそうです。以前、辛い主菜でお米(ご飯)

をまぶして食べるサラダとのこと。なかなか普段見かけないグリーンマンゴーは、ベトナム食材のお店に売っているのだそうです。以前、辛い主菜でお米(ご飯)  をたくさん食べることは聞いていました。お魚よりお肉を食べることが断然多いとか。ただ、4名ともまだラムやマトンの羊肉は食べたことがなく「食べてみたい」と話していました。ミャンマーでは食習慣にないそうです。そして、時々はお酒も飲むと話していました。美味しい食事とお酒

をたくさん食べることは聞いていました。お魚よりお肉を食べることが断然多いとか。ただ、4名ともまだラムやマトンの羊肉は食べたことがなく「食べてみたい」と話していました。ミャンマーでは食習慣にないそうです。そして、時々はお酒も飲むと話していました。美味しい食事とお酒![]() 、国は違えど仕事をした後の楽しみは若者共通というところでしょうか(笑)

、国は違えど仕事をした後の楽しみは若者共通というところでしょうか(笑)

家族と別れて、そう簡単には帰省できない環境で、寂しさや不安があったことでしょう。そのような中でも病棟職員がやさしく関わってくれると素敵な笑顔で話してくれました。このような話を聞くと、出来るだけ不自由なく快適に過ごせるよう環境を整えてきた担当職員や担当師長は、ホッと胸をなでおろしたに違いありません。

N・Tao

が中心となり、1年に一回の記録監査を行い、適切な記録であるかの確認をしています。

が中心となり、1年に一回の記録監査を行い、適切な記録であるかの確認をしています。

を堪能しつつ、職種や病院を超えて、グループ内で交流が深まった1日でした!

を堪能しつつ、職種や病院を超えて、グループ内で交流が深まった1日でした! どちらのチームも1勝1敗で上位入賞は、来年に持ち越しです。

どちらのチームも1勝1敗で上位入賞は、来年に持ち越しです。

が訪れ、病院の窓から見える山の紅葉が少し進んだように思います。

が訪れ、病院の窓から見える山の紅葉が少し進んだように思います。

と呼吸音の聴診やスクイージング

と呼吸音の聴診やスクイージング  などを演習で学びました。

などを演習で学びました。 いただきました。また、実際に人工呼吸器に触れることで、苦手意識を克服できるような研修でした。

いただきました。また、実際に人工呼吸器に触れることで、苦手意識を克服できるような研修でした。

のニュースなどが聞かれ、秋は近づいているのだと感じさせてくれます。

のニュースなどが聞かれ、秋は近づいているのだと感じさせてくれます。