SCU(脳卒中ケアユニット)です

SCU(脳卒中ケアユニット)です

段々温かくなり過ごしやすい季節になりましたね。

さて春を迎え、今年度SCUには4名の新入職員が配属されました!

新入職員の初々しくやる気に満ちあふれたパワーを受けて、

SCUのスタッフも刺激を受け一緒に頑張っています!

SCUではケアの質の向上に向けて活発に活動しており、

セルフマネジメント・データACP・早期嚥下ケア・高齢者ケアに関して活動しています。

今日は一部の活動をご紹介します。

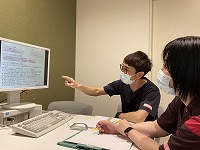

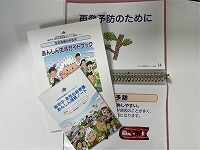

<セルフマネジメントの推進>

脳卒中は再発予防が重要であり、

再発予防へ向けたパンフレットを使って指導を行っています。

部署では、退院後の電話訪問も行っており、

患者さんの生活に寄り添った再発予防の知識提供を心がけています。

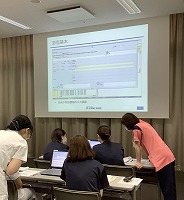

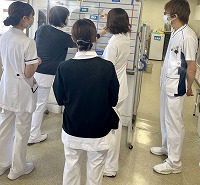

<早期嚥下ケア>

早期経口摂取を目的とした嚥下プロトコールを多職種と話し合いながら作成しました。

言語療法士だけでなく看護師も嚥下訓練を実施し、

経口摂取へ向けた取り組みを行っています。

各分野に特化して活動し、

病棟全体で患者さんがよりよい回復へ向かえるよう日々奮闘しています。