外来1(耳鼻咽喉科・頭頸部外科外来)です。

こんにちは。外来1です。

今回は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科外来の紹介をしたいと思います。

頭頸部領域は、「聴覚」や「味覚」などの感覚器と

「呼吸」「発声」「摂食」「嚥下」という生命維持や日常生活を送るうえで

欠かせない機能を有しています。

また露出部分も広いため、

治療や手術によっては外見上の変化が生じることもあります。

頭頸部領域の機能障害やボディーイメージの変容は、

QOLの低下につながることも多く、身体面だけではなく、

精神的なフォローも必要であり治療方法を選択する際にも様々な葛藤があります。

私たち外来看護師は、患者さんの思いを聞きながら、

本人、家族が納得して治療に向かうことができるようにサポートしています。

また、外来・入院・在宅と支援をつないでいくことも大切な役割と考えていて、

患者さんの背景を考慮しながら安心して生活を送れるように介入しています。

その為には多職種との連携は欠くことができません。

困ったことがあっても迅速に対応してくれるので、

私たちにとっても本当に心強い存在です。

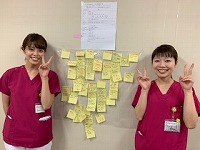

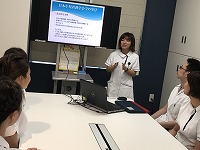

耳鼻科外来のもう一つの強みは、スタッフ同士の団結力が高いことです。

風通しの良い環境で、スタッフ同士が支え合って毎日仕事をしています。

先日、10月から異動になる先生の送別会で、焼肉屋さんに行きました。

月曜日の宴会ではありましたが

「みんなでパワーをつけてまた明日から患者さんのために頑張っていこう!」

という決意のもと、しっかり肉を食べて、翌日からいつもどおり勤務しました!

今後もいろいろな外来を紹介していく予定です。