こんにちは、A西4病棟です

A西4病棟は、呼吸器内科・胸部外科の病棟です。

今回は昨年夏に行った

“フライングディスククラブ”の活動について

お知らせします。

慢性呼吸器疾患による呼吸困難などの症状や

在宅酸素療法が活動制限に繋がり、活動が減ることで、

筋力低下が起こり呼吸困難感が増強するとされています。

フライングディスクは呼吸器疾患をもつ方でも

無理なく行えるスポーツです!

運動により呼吸困難感の改善や、

活動量の向上が期待されます。

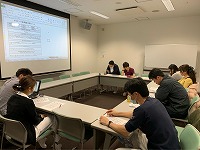

開始前にリハビリスタッフ指導のもと

軽い運動を行い、その後競技を開始します!

輪の中を狙ってフライングディスクを投げたり

ストラックアウトで打ち抜いたパネルの枚数を数えて競います。

最後には表彰も行われ沢山の笑顔に溢れていました。

私たち看護師もリハビリスタッフを中心に

参加者のみなさんと一緒に体を動かしました♪

患者さんが退院後どのように過ごしているかを知る機会にもなり

たくさんの学びに繋がりました!