患者サポート機能・切れ目のない支援

1.入退院支援

<解説>

患者さんが入退院される際にどれくらい支援を提供できているかを測る指標です。

患者さんが不安や心配なく入院できるよう支援しています。

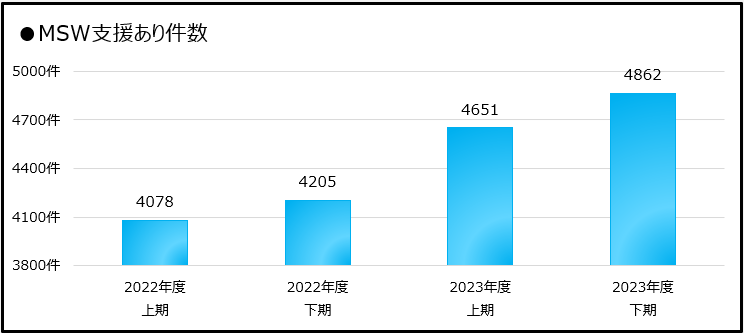

●MSW支援あり件数

入院された患者さんへ手厚い支援が実施されているかを示す指標となります。

MSW(医療ソーシャルワーカー)が支援した件数をカウントし、件数の増減を確認しています。

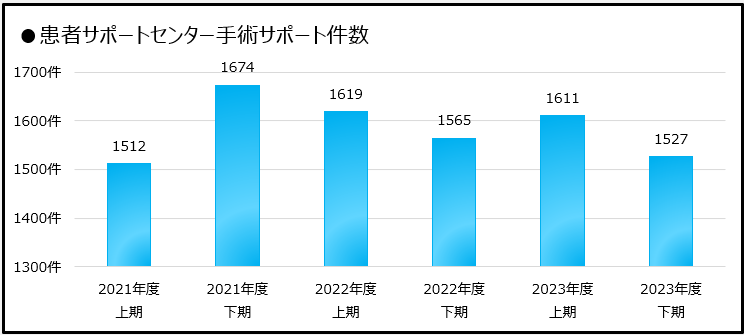

●患者サポートセンター手術サポート件数

手術を行う患者さんに入院前から支援が実施できているかを示す指標となります。

患者サポートセンター(PSC)では、入院前に多職種(PSC・手術室看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、MSW)から説明を行うことで、患者さんが不安なく入院及び手術に臨むことができるように努めています。

<考察>

MSWの支援件数は増加しており、多くの患者さんへ支援を行えていることが分かります。

また、PSCの手術サポートも実施され、多くの手術実施患者さんが不安なく手術を受けられるように努めています。

2.身体拘束

<解説>

患者さんへ行った身体拘束の結果を測る指標です。

「治療の妨げになる行動」や「事故の危険性」がある場合に限り、身体拘束が行われることがあります。

身体拘束は、ひもや抑制帯、ミトンなどを使用してベッドや車椅子に拘束することをいいます。

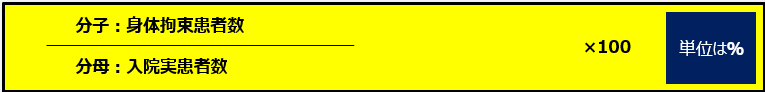

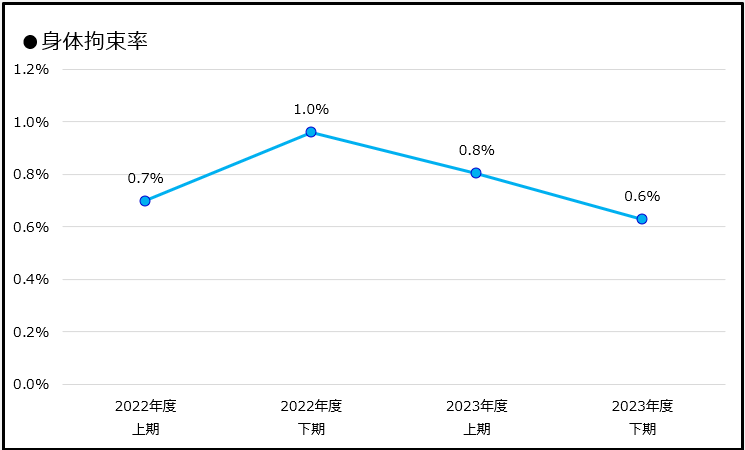

●身体拘束率

身体拘束がどれくらい実施されたかを示す指標となります。

<考察>

当院で身体拘束が行われた患者は、全入院患者の1%以下で推移していることが分かりました。

身体拘束は制限の程度が強く、代替方法が見出されるまでのやむを得ない処置として行われます。

身体拘束は人権上回避すべきことではありますが、患者さんの生命の安全を守るためにやむを得ない場合にのみ行われる場合があります。

当院では不必要な身体拘束が行われないように治療の必要性とリスクを十分に検討しています。

3.認知症支援

<解説>

認知症の患者さんへのサポートが適切に行われているかを測る指標です。

認知症の患者さんの尊厳を守り、安心して生活を送れるように支援を行います。

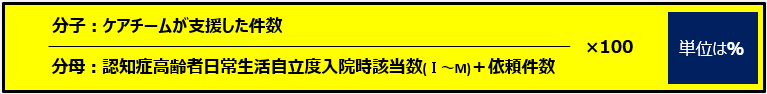

●認知症ケアチーム支援率

認知症の患者さんに適切な支援をすることができたか示す指標となります。

スクリーニング(選別)を行い、ケアが必要と判断された患者さんへ支援を行っていきます。

認知症ケアは全国的に推進されており、診療報酬の加算として認知症ケア加算が設定されています。

認知症高齢者の日常生活自立度(Ⅰ~Ⅳ、Mで評価)とは、どれくらい自立して日常生活を送ることができるかを評価したものです。

<考察>

認知症ケアチームの支援率は、2023年9月から集計を始め、2024年3月には90%を超えました。

ケアが必要な患者さんへもれなく支援が行えるよう努めています。

4.チーム医療の実践

<解説>

チーム医療がどれくらい実践できているのかを測る指標です。

チーム医療とは、専門性が高い医療従事者が、目的と情報を共有して連携することで患者さんの状況に対応した医療を提供する仕組みになります。それにより、質の高い安心・安全な医療を提供することができます。

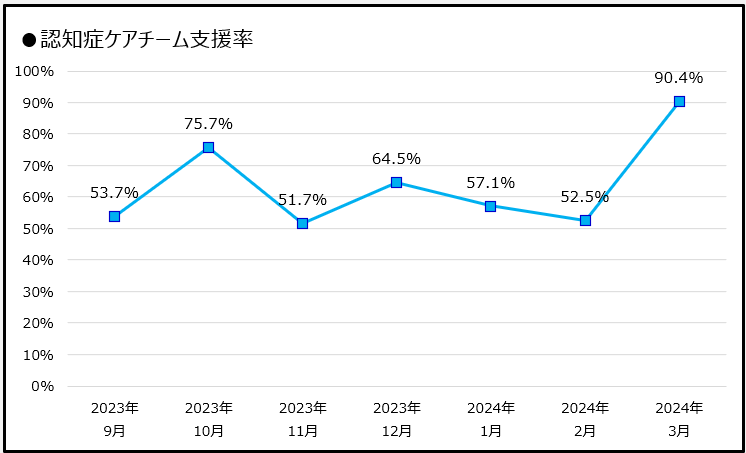

●緩和ケアチーム年間依頼件数

緩和ケアチームがどれくらい患者さんへの支援を行ったのか示す指標となります。

がんなどの生命を脅かす疾患と共に生きる患者さんやそのご家族は様々な不安、心配から、身体や心の辛さを抱えています。

緩和ケアチームは、医師や看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーなど多くの専門職種で構成されており、主治医と一緒にその辛さを緩和させる支援を行っています。

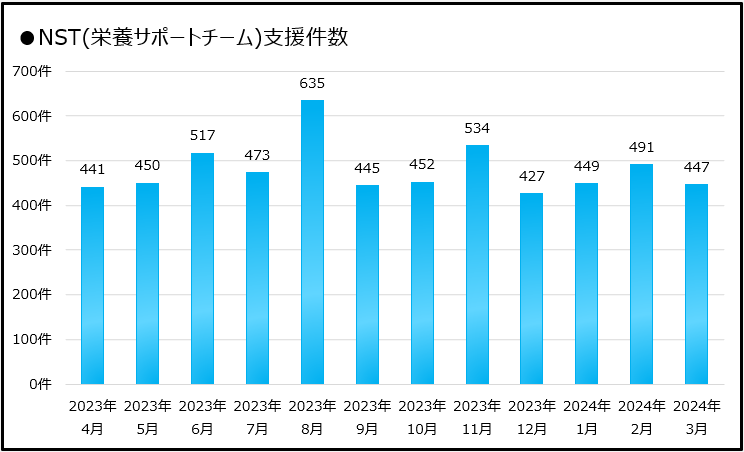

●NST(栄養サポートチーム)支援件数

NSTがどれくらい患者さんに支援を行ったのか示す指標となります。

栄養状態が低下することで病気や創の治りが遅れるだけでなく、感染症や褥瘡(床ずれ)を作る原因となってしまうことがあります。

NSTは医師を中心とした多職種で構成されており、患者さんの栄養状態を維持・改善することで、患者さん自身の治癒力を高め、感染症を起こしにくくする活動をしています。

<考察>

緩和ケアチーム年間依頼件数は、2023年度に大きく増加しました。

緩和ケア専門医が定着し安定した診療体制をとり、各診療科と連携していることが要因として考えられます。

NST支援は、チーム数を拡大したこともあり、毎月安定して提供することができました。

今後は、サービス向上のため各職種が更に効果的に機能する環境を整えられるように働きかけていきます。

当院には他にも様々なチームがあり、患者さんに質の高い医療が提供できるように努めています。

その他チーム例)認知症ケアチーム、呼吸ケアチーム、精神科リエゾンチーム、排尿ケアチーム、褥瘡対策チームなど